私の真空管アンプ設計思想

設計思想と言っても、大したことありません。

雑記です。参考まで。

・真空管の動作条件

これは当たり前ですが、指示された上限内での使用値を厳守します。

例えば、46(A級)の250V以上の使用例がありますが、

実際に使ってみてやはり内部放電等を起こし易く無理(不可能ではない)であることを経験しています。

また、同じ球でも製造時期により上限値が緩和されているものがあり、

これより前の規格で作られた球は以前の規格上限で使用しなくてはなりません。

(特にナス管はほとんどこの古い規格のものです)

真空管に限らず、余裕のある動作というものは長持ちするものです。

可能であれば、ヒーター/フィラメントも1〜2%程電圧を低くして使いたいところです。

・整流管の扱い方

水銀整流管は使ったことがないので触れませんが、普通の整流管でも相応に使用方法があります。

意外と詳しく説明されているのを見たことが無く、100%の性能を発揮できていないようです。

半導体と同じ扱いで使われては整流管の意味がありません。

整流管直後のコンデンサー容量が規定されているのは規格に指示があるので、

ちゃんと確認している人ならば設計に反映していると思いますが、

見落としがちなのが入力側(AC)です。

よく規格を見るとプレートインピーダンス**Ωというのがあり、

その整流管毎、使用電圧毎にプレート最適抵抗値が示されています。

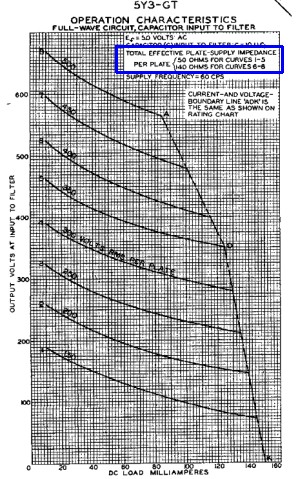

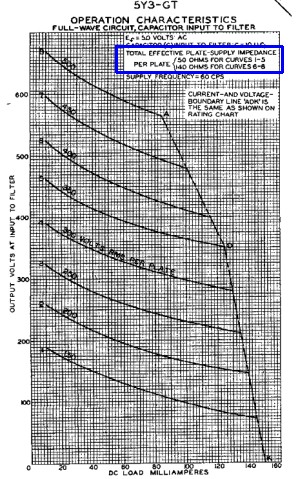

例 5Y3のコ

ンデンサーインプットの特性

例 5Y3のコ

ンデンサーインプットの特性

整流管のプレート最適抵抗値と言っても気にしたことがない人がほとんどだと思われますが、

パワー管の最適出力インピーダンス(負荷)は気にするのに整流管は無視して良いのでしょうか?

最適化することで整流管の性能を引き出すことができるのであれば設計するべきだと思います。

ここで上の例では、プレート最適抵抗値150〜350Vが50Ω、400〜500Vが140Ωとなっています。

個人的にもっと細かくすると、250Vが50Ω、450Vが140Ωとして、

おおよそ150V=12Ω、200V=25Ω、300V=75Ω、400V=100Ω、500V=175Ωと想定します。

つまり、300V入力時には両プレートとトランス間に75Ωの抵抗を持たせるべきという使用例を示しており、

実際にはトランスの巻き線に多少の抵抗値があるため(手元のトランス300V端子で実測40Ω程度)、

合計が75Ωちょっとになればよく、55Ω程度を両プレート-トランス端子間に入れるのが最適です。

もちろん、抵抗による電圧降下や熱が発生しますが、整流管を保護する上ではあった方が好ましく、

特に両波整流の場合はプレート毎の特性にバラツキがあり、これを吸収する意味でもこの抵抗は効果的です。

整流管をパラで使用する場合は、各プレート毎に抵抗を入れるとバラツキを吸収出来ます。

最適化された整流管を使用すると音も違ってきます。

なお、整流管の電流値はmax値まで使える訳では無く、上記のようなカーブ毎にmax電流値が決まっていますので

入力電圧によって取り出せる電流値は異なります。

2A3 2本に対して80を設計した例がありますが、上記のようなカーブに収まった設計が出来ているか確認しましょう。

・トランスの動作条件

いろいろな製作例を見ていると、

「**A使いたいけど端子の表示電流容量はxxAになっている。けど、この端子はnnV・xxAまで使えるので、

ssV・**Aなら合計容量以下だから大丈夫」

というのを目にしますが、これはダメです。

トランスはコア容量だけでなく、巻き線も太さで電流容量制限がありますので表示された電流以上は使えません。

また、長時間電流を流すと発熱、発火の危険性があります。

(コアや巻き線にも余裕が持たせてあるはずですが、それを設計者が期待して使うものではありません。少なくとも学校で電気を勉強してきた人なら)

・+Bから抵抗でGNDに落とす

ブリーダー程ではなくても470kΩとかで+BがOFFになったら0Vになるよう抵抗を入れます。

これが無いとOFF直後に電気が残ってて半田した際に感電します。特にダイオード整流の場合。

普通はOFFをしたときパワー管の惰性で電圧は下がりますが、安全のためです。

・固定バイアスは使わない

一度6CA7ppで固定バイアスにした際、半田付け不良でグリッドが浮いて6CA7のプレートを赤化させたことがあり、

また、調整が必要なことからも万人向きではないため使用しない。

特に古典管を使用する場合は使用中の劣化やバラツキの点からも自己バイアスが好ましい。

固定バイアスでも、電流値を監視してバイアス電圧を自動調整するものができれば(タイムラグはあるが)使えると思ったが、

マイコンをプログラムする気にはならず、ハードウェア構成でもレギュレータIC等で簡単に構成することができなかったため実用にはならなかった。

・5極管を電圧増幅段に使わない

これも音質(歪)の性質が耳障りであり、例えNFBを使っても完全に消せる訳ではないので、

それよりも耳当たりの良い3極管(又は3極管接続)を使用すれば済むという考えです。

・差動増幅回路は使わない

特にローgm管には差動増幅回路は不適と思っています。

差動を使うならトランジスタを使えばいいです。

・パワー管が4pin(UX)の場合、整流管に4pin(UX)は使わない

これは挿し間違えを防止するためで、さらにはchina製タイトのUXソケットはフィラメントピンが間違って入ってしまうので

ソケットも注意した方が良い。

初心者によくあるミスのひとつ。

時代を揃えたいという設計を貫くなら構いませんが、

今日の新規に球アンプファンになって当時の時代を経験した訳でもなく、無理にカッコつけるのは50年早いと怒られそうなので。

・電解コンデンサの電圧は80%以下で使う

例えば450V耐圧の電解コンでも360V以下で使う。

なぜなら、DC的には余裕があっても信号電圧が重畳された場合にはピーク電圧が耐圧を超える可能性があり、

このピーク電圧がコンデンサ内部でロス無く通過する必要があることから、

コンデンサの耐圧保護と信号系への歪の影響を考慮して余裕を持たせる。

また、高電圧の場合に電解コンを重ねて(シリーズに)使うときは、

容量にバラツキがあって片方のコンデンサに高電圧がかからないよう、

コンデンサと抵抗をパラにして微小のブリーダー電流を流すことが必要です。

・高価な部品を使用するよりも回路で活かす

誤解なきよう、私も気合を入れたアンプには高価な部品を使います。

ただ、高価な部品で普通のアンプを作れば誰でも良い音は得られます。

それよりも、普通の部品で回路を工夫して十分満足するものができればお得感が高く、

オリジナリティも出せるので使い方で勝負しています。

・入力トランスは使わない

使用しているシステムがハイインピーダンスのためです。

インターステージトランスは使います。

・特に理由無く電圧増幅段にパワー管を使わない

音が良いのはわかりますが、ルール違反の気がすることと、

普通に設計する限り電圧増幅管で用が足りるためです。

批判はしませんが、佐久間式とか意味わかりません。(笑)

・定電流点火は使わない

常時電流監視をしてアンプを使う訳ではないので、

球の状態変化時(エミ減や断線による抵抗発熱等やフィラメントへの負担)のトラブルを防ぐためです。

もし使うとしても定電圧回路です。

・可変抵抗は音量調節以外に使わない

電流が流れる所に可変抵抗を使うとガリ(接触抵抗が増えて接触不良となる)になるため使用しません。

・半田付けは「ちょん付け」では無く「カラゲ」る

初心者じゃないので、振動や経年劣化に耐えられるよう、

また、確実に導通させるため端子に巻き付けて半田します。

どうでもいいですが、アルミットの半田が好みです。

・真空管はガラスが接触した状態で使用しない

特に電源トランスやチョークは低周波振動しているので、ガラスが割れる恐れがあります。

・インターステージトランスの2次側はなるべく開放で使用する

これはトランスを選ぶことにもなるが、せっかくトランス結合にしても低抵抗でターミネートしてしまっては伸び伸びとした感じや滑らかさが失われ、

C/R結合と音質が似てコスト的にも意味が無くなってしまうため。

・シャーシ上に無駄なネジは置かない

最近はシャーシの再利用が多いのでそれは見逃してください。(笑)

デザイン的な要素しかないが、ネジだけ見えているというのはスマートでは無い気がする。

例え裏側に部品を付ける必要があっても、シャーシ内にL型アングルを立てる等で対応できる。

また、L型アングルを立てるとシャーシの補強にもなるので中央が撓む(凹む)のも防げる。

・低Rp、低μの球は直結向き、高Rp、高μの球はNFB向き

これはまだ確証がありませんが、傾向として古い球、新しい球と区別できます。

ロフチンに向く球として50、45、2A3は浅野氏も述べていますが、

高バイアスという意味では71Aが当にロフチン向きで、

Ep180Vでありながらバイアス40Vの割合からも想像できます。

他に新しい球では6AS7もロフチン向きの特性ですが、

電源電圧が高圧になることとドライブが困難のため実用的ではありません。

逆に高Rpは46、1619等で一般には扱い辛く人気のない球で、

A級こそ向きませんが、NFBの効果は高いように思います。

これを考えるとEL34はA級、NFB共に適合するので良く出来た球です。

・初段のカソードパスコンは対GND

対+Bにパスコンを入れると電源OFF時にDC成分が大ノイズになって増幅されてスピーカーを壊します。

・CZ-501-DとCZ-504-Dについて

魅惑の真空管アンプの中にも登場するこの球について、最近CZ-501-Dを手にしたので調べてみた。

CZ-501-Dはヒーター電圧が3.5Vで他の6.3Vとは異なるのが使い難いのだが、それは電流規定で1Aが先に決められたためだった。

9Vの電源からレオスタット経由でCZ-504-Dと直列に使用する前提で作られたため。

使用に際して、2本直列にして6.3V巻き線から供給する方法は規定の7Vから1割低下するのであまり推奨はできないが、

CZ-504-Dのようにパワー管として使う訳ではないので実用上は問題ないと思われる。電圧増幅でMaxまで使う設計はなかなかないはず。

ところで、CZ-501-Dの原型についてはネットを調べると書かれているが、

最初期の101DなどをNECが真似て国産化した後、WE-310とWE-311がCZ-501-DとCZ-504-Dの模範のようだ。

それを知って納得。CZ-504-Dは42と似ているし、WE-311も42と似ている。

CZ-501-DもWE-310の代用として使われるのが理解できた。

汎用的な5極管として、電圧増幅はWE-310、パワー管はWE-311を目指したものだった。

さすがに直熱管や3極管ではなかったが、いかに古い設計の球が良いものだったかを知ることになった。

個人的には5極管は3極管接続として使うかNFBが無いと使わないので縁が遠いのだが。

バナー

トップページへ戻る

例 5Y3のコ

ンデンサーインプットの特性

例 5Y3のコ

ンデンサーインプットの特性![]()