ダイオード整流

ほとんどの真空管やトランスはパイオニア製のFM/AMチューナー付きステレオセットが壊れたので取り外して再利用。

自作アンプ

Original amprifiers

学生時代に作り始めたこともあり、見た目より回路の勉強を重視したアンプ作りとなっています。

アンプの音質を占める割合としては、

出力トランス7〜8、部品(真空管)1〜2、回路1〜2程度だと思っていますので、

あまり拘らずにいきましょう!

[*****pp] are

push pull amps. [*****s] are single ended amps.

内容にチグハ

グな点等ありますがご了承ください。

測定は簡易計測なので参考まで。

| 6BQ5s |  |

|

| 構成 | 12AX7-6BQ5 ダイオード整流 |

|

| 特徴 | 自作初体験のアンプ | |

| 内容 | なにぶん自作経験がなかったので

三栄無線キットの回路図や浅野勇氏「魅惑の真空管アンプ」を読んで勉強しながら作りました。 ほとんどの真空管やトランスはパイオニア製のFM/AMチューナー付きステレオセットが壊れたので取り外して再利用。 |

|

| 誰もが通る初心者の道。私の経験を綴ってみました。基本は自己解決を望みますが、質問があれば掲示板にどうぞ。 | ||

| 6L6pp |  |

|

| 構成 | 6SQ7-6SN7-6L6GBpp-5U4G PT:PMC-170M CH:10H100 x2 OPT:OY-15-5 |

|

| 特徴 | ハイゲイン | |

| 内容 | この写真はOYトランスにしたと

きのもの 6L6GBが安く売ってい たので挑戦。 OYトランスは友人が見つけたのをグレーに塗装している。1個しかなかった。 音はあまり記憶にないが、家庭で使うには十分過ぎる出力で持て余した。 |

|

| 1619(三接)s | 写真なし | 回路図なし |

| 構成 | 6SN7-6SN7-1619 (三接)-5T4 | |

| 特徴 | ラジオ 技術99年9月号に掲載のアンプ(改) | |

| 内容 | P&Cサウンド・バトル にて発表したものを6SN7のカソード・フォロアに変更 | |

| 5670 3パラpp |  |

|

| 構成 | 5670-5670-5670

3パラpp-5AR4 PT:P-75 CH:4BC30 OPT:OPT10P-5k x2 |

|

| 特徴 | デザイン | |

| 内容 | 5670(WE-396A同等)

を3パラにしたアルテックタイプ。NFもかけて聴きやすくなっています。 電源トランス1次側を90Vに接続して2次側を電圧上げてます。 譲渡品。 EIFLで開催した小パワーアンプ試聴会の参加アンプ。 |

|

| 基本は自己解決を望みますが、質問があれば掲示板にどうぞ。 | ||

| 6AR6pp |  |

|

| 構成 | 6SN7(パラ)-6SN7-

6AR6pp ダイオード整流 |

|

| 特徴 | 現代型 | |

| 内容 | 6AR6をマラード回路で組み、

最大出力およそ30Wのハイパワーアンプ。 ウエスタンサウンドインクの6098/6384大会の参加アンプ。 →解体。 |

|

| 5670パラpp |  |

|

| 構成 | 5670-5670-5670パ

ラpp-6X5 PT:? CH:? OPT:OPT-10p-8k |

|

| 特徴 | ミニサイズ | |

| 内容 | ミニサイズで5670のパラpp 友人に譲渡。 |

|

| WE215Aラインアンプ | 写真なし | 回路図なし |

| 構成 | 215A-215A-A25 | |

| 特徴 | フィラメントはバッテリー駆動 | |

| 内容 | P&C ラインアンプ大会の参加アンプ。 | |

| 1619(三接)pp |  |

|

| 構成 | 6SQ7-6C5-1619(三 接)pp-5Z4x2 | |

| 特徴 | オールメタル | |

| 内容 | 真っ黒。 後から思うと1619は6L6系統なので中途半端に使うと調子悪く、 思い切ってEp Max等の使い方をした方が良いと感じる。 →解体。 |

|

| 71As |  |

|

| 構成 | 30-30-71A-80 PT:MS-140 CH:10H100 OPT:LL1623 60mA x2 |

|

| 特徴 | 湘南ブルー(笑) | |

| 内容 | オール直熱管構成。 30のフィラメントはバッテリー点火。 P&C 71A大会の参加アンプ。湘南ブルーと言われた。 →解体。 |

|

| 7A5s |  |

回路図なし |

| 構成 | 14AF7-14AF7-7A5-7Y4(x2) PT:PMC-100M CH:20H100 OPT:OPT-5s x2 |

|

| 特徴 | オールロクタル管のデザイン | |

| 内容 | シャーシはシルバー塗装で、トラ

ンスの黒色と、ほぼ2色のみのコントラスト。 →解体。 |

|

| 38s |  |

|

| 構成 | 6SN7-6SN7-38-5Y3 PT:PMC-120M CH:5H150 OPT:OPT-5s x2 |

|

| 特徴 | 地味。(笑) | |

| 内容 | 38は42に近い、かなり気に

入った音がします。 電気特性的には41/6K6に近いが、いい意味でボケた落ち着きのある感じです。 譲渡品。 P&C 5極管シングル大会の参加アンプ。 |

|

| 407A 3パラpp |  |

|

| 構成 | 407A-407A-407A

3パラpp-6087 PT:PMC-170M CH:10H100 OPT:OPT-10p-5k x2 |

|

| 特徴 | ||

| 内容 | 5670の20V球、WE-

407Aの3パラpp。NFなし。 407Aのアルテック型位相反転で使用。 →解体。 |

|

| 46pp |  |

|

| 構成 | 27-56-INT-46pp-5R4GA PT:PMC-170M,PT-256 x2 CH:5H150 OPT:OPT-10p-5k x2 INT:PT-157 x2 |

|

| 特徴 | トランス結合 | |

| 内容 | トランス結合の46pp。 INTは内部に。2次側は開放。 しかし、今見返すと5R4GAが似合わない。(笑) →解体。 |

|

| 2A3s |  |

|

| 構成 | 6SQ7-2A3-5V4G PT:特注 CH:5H150 OPT:PMF-6WS |

|

| 特徴 | 特注電源。 | |

| 内容 | 特注の電源を使ったロフチンシン

グル。 浅野さんの回路を元に自己流アレンジ。 電源は2A3のフィラメントをセンタータップ仕様にし、ハムバランサーを廃止したもの。 →改造、解体。 |

|

| 5687パラpp | |

|

| 構成 | 5687-5687-5687パ

ラpp ダイオード整流 PT:PMC-100M CH:20H100 OPT:OPT10p-5k |

|

| 特徴 | 測定済み。 | |

| 内容 | 骨組みシャーシの5687パラ

pp。 2.2W(5%)出ます。 売却 |

|

| 4606s |  |

回路図なし |

| 構成 | 5687-4606-5Y3 | |

| 特徴 | アクが強すぎて。 | |

| 内容 | WE-101D相当の

Philips製4606のシングル。 5687-4606のグリッドチョーク結合。 5687だと濃すぎて解体。 4606は手放しましたが、ナス管、ニッケルプレート、ガラスビードの美しい球です。 持っておくんだったかなー。 |

|

| 7A5pp | 回路図なし | |

| 構成 | 5814A-5814A-7A5(三

接)-5AR4 PT:ST-220 CH:5H180 OPT:W-10-6 x2 |

|

| 特徴 | 再現できず? |

|

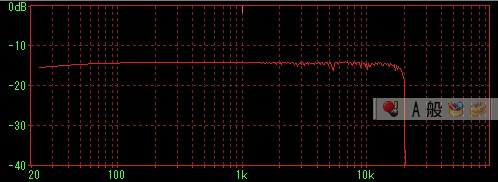

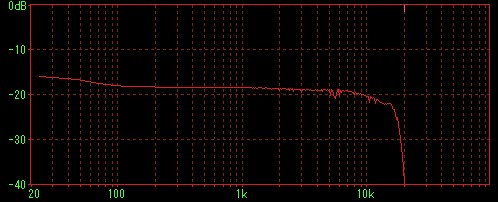

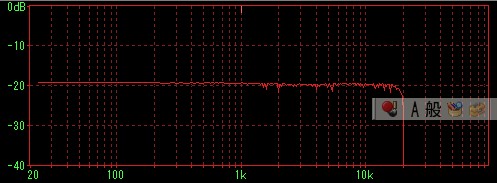

| 周波 数特性測定 |  音からすると「えっ?」という程フラット。 |

|

| 内容 | 7A5ppの完全コピー。 全く同じはずなのに音は微妙な差があり、オリジナル越えはできませんでした。 その後、回路を変更し直結化。+Bを落とすか、カソードを上げるかの違い。 クリップしても歪が気にならず1W程度でも十分楽しめます。 |

|

| 38(三接)pp | 写真なし | 回路図なし |

| 構成 | 7F8-7F8(p-k)-38(三

接)pp-5Y3 x2 PT:MX-205 CH:5H250 OPT:FX-40-10 x2 |

|

| 特徴 | ||

| 内容 | 当初、6C5-INT-38(三

接)ppにしようとしたらロー落ちのスカスカな音になってしまった。 原因がわからないまま解体。 7F8のアルテック型に変更、後に解体。 |

|

| 46pp | 回路図なし | |

| 構成 | 30-30-INT-46pp-5Y3G PT:PT-270,PT-256 x2 CH:20H100 x2,30H30 x2 OPT:16166X x2 |

|

| 特徴 | 音の立ち上がりと消滅の速さ | |

| 内容 | 46ppのオール直熱管構成。 シャーシ内蔵の制限でINTが限られたので、寝かせて取り付けて使用。 若干リーケージを拾ってハムがある。 低域の力感よりも高域のキレが長所。 オイルコンの影響もありそう。 →OPTをFX-40-10に変更 →さらに変更、下記へ。 |

|

| 7B5(三接)pp | 回路図なし | |

| 構成 | 12AT7-12AT7-7B5(三

接)pp-7Y4 x2 PT:ST-220 CH:5H200 OPT:W-10-10 x2 |

|

| 特徴 | 5結断念 | |

| 内容 | 5極管接続でP-G帰還かけてみ

たがキンキンしてとても常用できる音質にならず、 オーバーオールのNFBはゲインの点で難しいため断念し三接となった。 7A5ppよりも出力は大きい。 7Y4はウォームアップが早く、電圧も7Z4より高め。要注意。 →回路変更、下記へ。 |

|

| WE-205Ds |  |

回路図なし |

| 構成 | 215A-INT-205D-5Y3(6106) PT:MX-165 CH:10H100 OPT:** x2 INT:124B x2 |

|

| 特徴 | 古い球 | |

| 内容 | 当初は864-864-INT-

205Dにしようと思っていたが、物置を整理したら新さんの215A-205Dシングルの記事コピーが出てきた。 丁度215Aも手持ちがあったので予定を変更して215A-INT-205Dに。 試作アンプなのでOPTは適当な7kを使用。 設計上はゲイン不足だが、常用には問題ないので放置。 215Aは専用ソケットではなく、MT7ピンの足を半田付けしてMT7ソケットで使用。 落とし込みで見えないように。 PTの都合で電圧を落とすのにCHが3個も。おかげで磁気ハムが若干。 これを元に外装から新しく作る予定。 →解体 |

|

| 46pp |  |

|

| 構成 | 6C5-6N7-46pp-5Y3x2 | |

| 特徴 | 浅野アンプ追試 | |

| 内容 | 10年ぶりぐらいに46ppに戻

るシャーシ。 ちょっと設計ミスって、電源トランスが4つ。 シャーシから設計し直せばいいのだが、手間がかかるので保留。 こんな回路誰も真似しないだろう。オリジナルは浅野氏の46pp。 →初段を27に変更。位相反転をグリッドチョークに変更。 →解体。 |

|

| 2A3s_5 | |

|

| 構成 | 6SQ7-2A3-5R4 PT:特注 CH:C-1020 OPT:OPT-23SR x2 |

|

| 特徴 | 試作 |

|

| 周波数特性測定 |

sovtek 1枚プレート 5%で5.1W。感度0.63V。 |

|

| 内容 | 岩村氏の2A3作例を参考に

sovtek 2A3限定で300V、65mAで動作。 GNDの配線修正でハムの問題解決。 しかし、5R4は音悪い。2A3と合わないようだ。 →解体 |

|

| 5687パラpp_2 |  |

|

| 構成 | 6BQ7-6BQ7-5687パ

ラpp-6CA4 PT:PMC-100M CH:20H100 OPT:OPT10p-5k |

|

| 特徴 | 設計変更 |

|

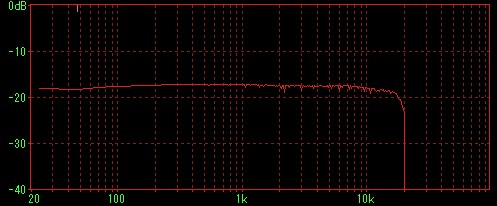

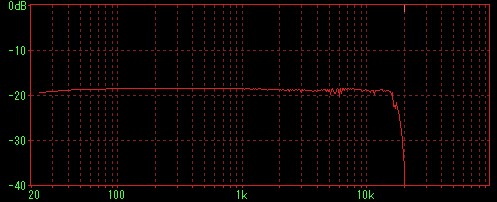

| 周波数特性測定 |  5%で2W。感度0.23V。 |

|

| 内容 | 以前のアンプの測定結果とほとん

ど同じ出力なので、測定は間違っていないことを確認。 音を出すと2W以上あるように感じ、歪の増加が緩やかなのだろう。 |

|

| 2A3pp | |

|

| 構成 | 6C5-6C5-INT-2A3pp-5AR4 PT:PT-270 CH:515H x2、PMC-6020H x2、INT:10k x2、OPT:22S67 x2 |

|

| 特徴 | パワーあり |

|

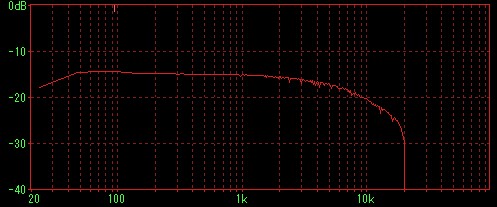

| 周波数特性測定 |

|

|

| 内容 | 22S67が最高。 歪感が少ない。 |

|

| 6AS7GA/6080s_11 |  |

|

| 構成 | 5687-5687-6080-5AR4 PT:LUX 4A60 CH:15H200、1060H、30H30 x2 OPT: OPT-23SR x2 |

|

| 特徴 | 磁気ハム対策 |

|

| 周波 数特性測定 |  歪5%で約4.5W、入力感度0.59V |

|

| 内容 | 連続で同じアンプ。 久々にシャーシ塗装も実施。 見た目にも時間をかけた結果、満足する出来。 |

|

| 71App_10 |  |

|

| 構成 | 27-27-INT-71App-80 PT:特注 CH:20H100 INT:10k x2 OPT:USA 18W x2 |

|

| 特徴 | オールナス管可能 |

|

| 周波数特性測定 |

未測定。恐らく2W。 |

|

| 内容 | 71Appでコンパクト化。 OPTはUSAのニニバーサル用をケースに入れた。 +Bが若干低いので2W出るかどうか。 何度か配線をやり直して満足のできる音になった。 |

|

| 14C5pp |  |

|

| 構成 | 12AY7-12AY7-14C5-7Z4 PT:ST-220 CH:5H200 OPT:CO-10 x2 |

|

| 特徴 | ビーム管接続 |

|

| 周波数特性測定 |

未測定。恐らく8W。 |

|

| 内容 | 7A5ppを改造、14C5のビーム管接続。 OPTはケース待ちなので仮使用。 12AT7はこの定数は合わず12AY7に。それでもゲインは低め。 |

|

| VT52pp_1 | |

|

| 構成 | 27-27-VT52pp-5V4 PT:特注 CH:10H200 x2, 30H30, 60H20 x2 OPT:16166X x2 |

|

| 特徴 | ||

| 周波数特性測定 |

||

| 内容 | 何度かやり直しているが、最終的にVT-52と16166Xの組み合わせ。 虎の子のOUTを出してきたが、やはりGNDの処理が重要。 +Bがやや低め。 |

|

![]()

バナー

トップページへ戻る